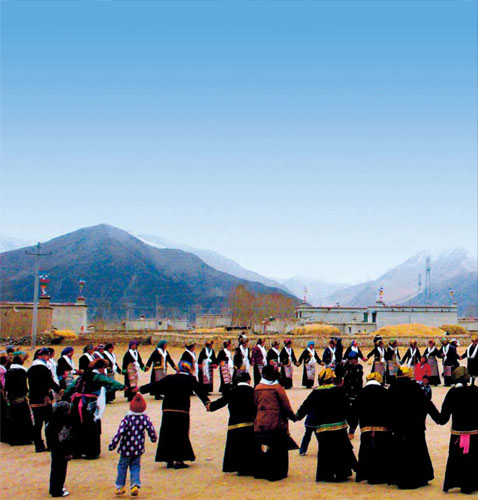

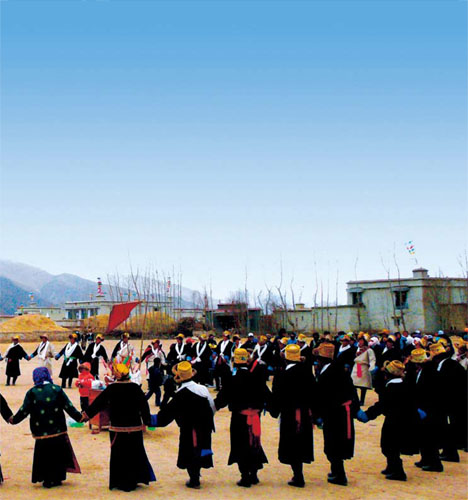

◎手拉手的圆圈舞果谐, 越跳人越多。 文/尕藏才旦

“果谐”,是一种流传在西藏农村的大众歌舞形式,常见于农区的村头、旷地、打麦场上。每逢佳节,人们便拉手成圈,分班唱和,此起彼伏,顿地为节,载歌载舞,从白天唱到夜晚,从深夜跳到黎明。

在日常劳动生活中,建筑工人唱起它“打阿嘎”( 一种修房建屋时砸实房顶地面的劳作);纺织妇女唱起它踩洗羊毛;耕作农民唱着它去收获。由于“果谐”的唱词比较口语化,音韵和谐,通俗易懂,随口应心,可以即兴创作,因而藏族人民经常运用这种歌舞形式,相互交流真情实感,倾吐向往美好幸福生活的心愿。这种圆圈歌舞主要流传在西藏的广大农村,是藏区农村普及面很广的歌舞。

“果谐”的兴起和西藏部分地区以农业为主有关联,与秋收打场男女分班唱和的劳作形式以及修房筑屋“打阿嘎”的劳动节奏有渊源关系。因此舞蹈动作以2/4 节奏变化,重拍起步,膝盖到脚掌直向落地,顿地为节,步法结实稳扎,劳动气息很浓,适合抒发群体的热烈欢腾情绪。西藏各地农村几乎都有“果谐”,但山南的“果谐”尤为古朴、粗犷、节奏强烈,具有历史的传承性和现实的代表性。

“果谐”最为大众化的,有以下两种形式:

四段组合式。这是“果谐”比较完整的原始形态。节日里,旷地上摆出一缸青稞酒,人们衣着盛装,结队成群来到这里,围着酒缸拉手成圈,男女各站一边,分班唱和,按顺时针方向沿圈踏步走动。这种以歌为主,歌舞结合的唱段称为“绛谐”( 缓慢而舒展的歌舞)。当唱词告一段落之后,由“谐本”(歌舞领头者)带头发出“阿甲嘿!”,便跳“谐个”(歌头)。跳完“谐个”旋即进入载歌载舞状态。这时女方唱跳一段后男方又唱跳一段,相互交替进行,构成竞舞场面,这段快速歌舞称为“觉谐”(快歌)。跳完“觉谐”又由“谐本”发出“阿甲嘿! 当下次仁,宋甲月啦! 休休休休,休休休休,休,休”的呼声,边叫边跳,借以统一步法,最后众人共同在末尾的强拍节奏上双脚顿跳至结束。这段呼声伴合舞步的跳法统称“谐休”( 歌尾、尾声)。一曲“果谐”实际上是由“绛谐”→“谐个”→“觉谐”→谐休( 歌尾) 四个部分组成,循序渐进,层次分明。

◎节日里, 村民聚在一起跳果谐。

三段组合式。西藏山南、江孜、拉萨农区都有这种跳法。如拉萨澎波一带的“果谐”,舞蹈一开始无慢歌,当舞者拉手成圈之后,可由舞群中任何一位歌手带领众人一齐呼叫“阿甲嘿! 休休休休”或“曲曲曲曲”,先跳“谐个”步。跳完歌头段后加快速度,转入“觉谐”载歌载舞。在男女分班唱跳时歌声伴合舞步穿插队形,或成直排交叉,或成龙摆尾,或成∞字图案,歌声悠扬,场面十分红火。反复唱跳数遍歌词之后 ,又复而结成圆圈,一齐叫“休休休休”或“曲曲曲曲”跳“谐休”,在重折上顿地为节而告一段落。即从“谐个”→“觉谐”→“谐休”循序渐进组成完整的一曲。这种跳法除了打破圆圈的程式局限之外,它的歌声部分舞蹈性较强,动作变化也多。呼声合着舞步时而蹉步跳踏,时而顿步转踏,时而圆聚,时而散开,似有尽兴而止的味道。

“谐个”和“谐休”在圆圈歌舞中有着特殊作用。“谐个”常以“休,休,休休休休 ”或“曲,曲,曲曲曲曲”的叫声伴合舞步跳踏节奏,或由“谐本”带头呼出“阿甲嘿! 当下次仁,宋甲月拉!”。这种叫声是劳动呼声在舞蹈上的反映,如同喊“一、二、三、一齐跳”的意思差不多。有的是在叫声之后又说一段快板词。这是因为“果谐”的人数众多,一般又无伴奏乐器,集体起舞很难整齐,这种呼声加上快板说词,不但能指挥人群共同起舞,还能起到发动情绪转入载歌载舞的鼓舞作用。“阿甲嘿! 休休休休”或“曲曲曲曲”出现在唱段与唱段,乐段与乐段之间起反复交替的联结作用,在快速歌舞部分的后面起到延伸舞蹈情绪,将舞蹈推向热烈的气氛后便完整结束。